Hauptinhalt

Topinformationen

Funktionsweise von Märkten

Experimente zum Thema

- Angebot und Nachfrage auf dem Gütermarkt

- Markt mit Steuern

- Arbeitsmarkt (und Mindestlohn)

Hinweis Glossar:

Einige Begriffe werden in unserem Glossar erklärt.

(in Bearbeitung)

Märkte und ihre Formen

Märkte sind zentraler Bestandteil unseres alltäglichen Lebens. Überall, wo wir Geld (oder ein anderes „Tauschgut“) gegen ein Produkt oder eine Dienstleistung tauschen, existiert ein Markt. Wenn wir Lebensmittel im Supermarkt, auf dem Wochenmarkt oder direkt beim Bauern kaufen, Kleidung neu im Laden oder gebraucht auf dem Flohmarkt kaufen, wenn wir Konzertkarten kaufen oder ein Taxi bestellen, usw. Kurz gesagt ist also ein Markt überall dort, wo es Nachfrager*innen (=Käufer*innen) und Anbieter*innen (=Verkäufer*innen) eines bestimmten Gutes oder einer bestimmten Dienstleistung gibt. Um Märkte und ihre Formen zu verstehen, ist es sinnvoll, von der Realität ein Stück weit wegzugehen und zu vereinfachen. Z.B. wird in der Realität ein Gut - sagen wir: Milch - nicht nur in einer Form gehandelt, sondern in vielen unterschiedlichen Formen. In der Theorie nimmt man stattdessen an, das Gut sei „homogen“, werde also am Markt nur in einer einzigen Form gehandelt. Dies hilft die Analyse zu vereinfachen.

Marktformen

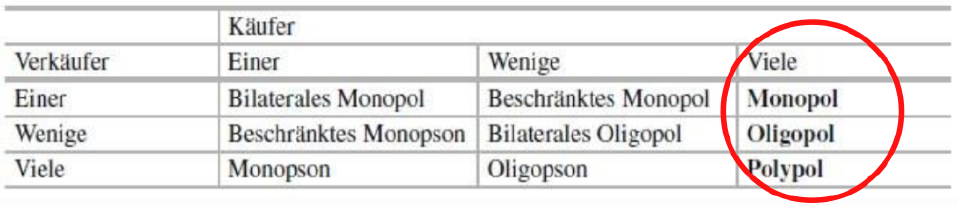

Je nach Anzahl der Nachfrager*innen und Anbieter*innen auf einem Markt können unterschiedliche Marktformen zustande kommen: Die Marktformen in der letzten Spalte, bei der viele Käufer*innen/Nachfrager*innen auf einen (Monopol), wenige (Oligopol) oder viele (Polypol) Verkäufer*innen/Anbieter*innen treffen, werden als Standardmärkte bezeichnet. Viele Konsumgütermärkte sind solche Standardmärkte. Die Marktformen in den zwei mittleren Spalten kommen seltener vor und werden im Unterricht entsprechend selten behandelt.

Die Marktformen in den zwei mittleren Spalten sind Spezialfälle, die nicht weniger von Bedeutung sind, jedoch aufgrund ihrer Komplexität und geringeren Häufigkeit hier nicht weiter beleuchtet werden.

Die drei Marktformen unterscheiden sich vor allem hinsichtlich des Wettbewerbs unter den Anbieter*innen und ihrer Marktmacht. Marktmacht resultiert zumeist aus der Größe eines Anbieters, d.h. seinem Marktanteil: Je größer der Marktanteil, desto eher kann der Anbieter aktiv Einfluss auf den Preis nehmen.

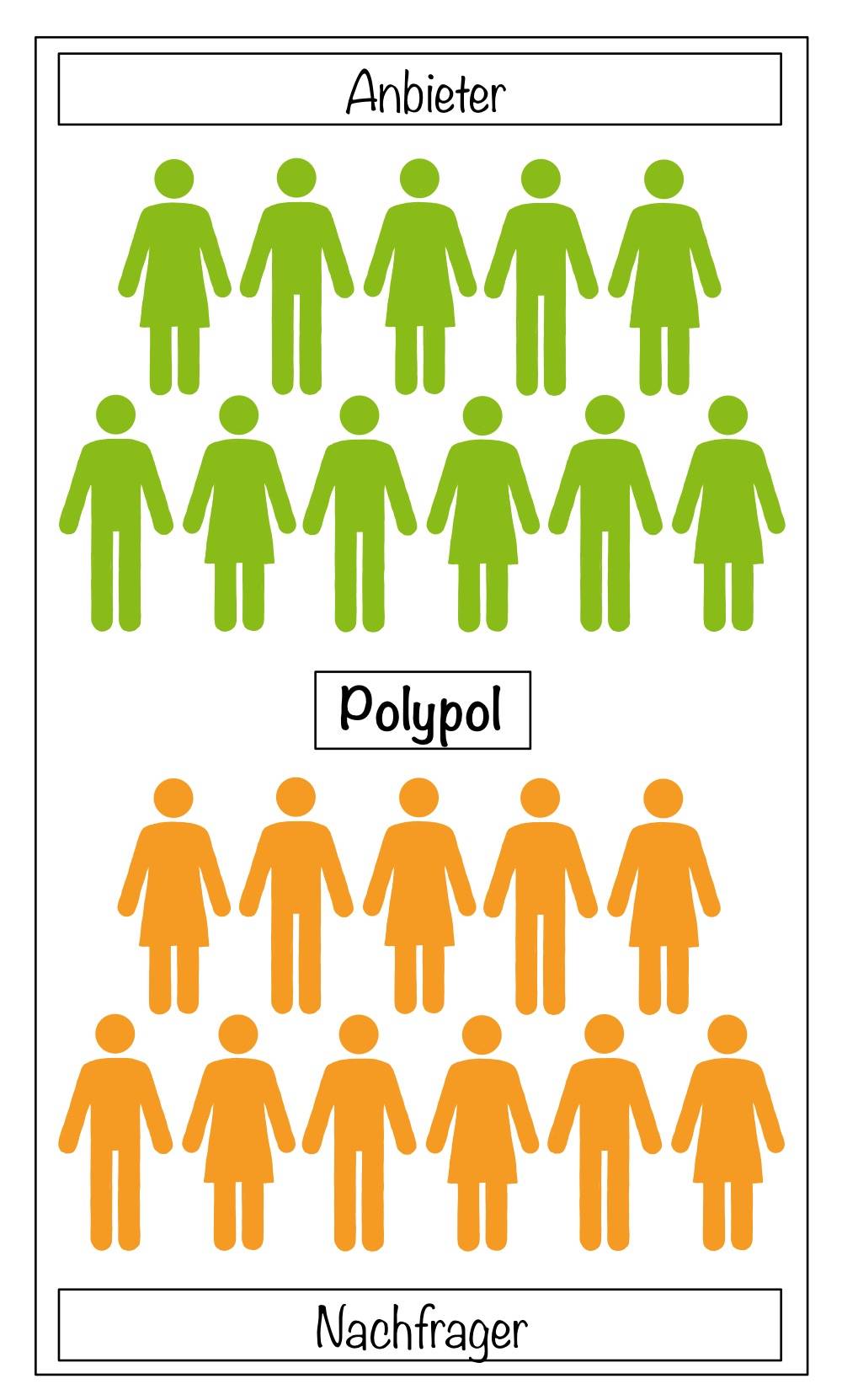

Polypol

In einem Polypol gibt es viele Anbieter. Kein anbietendes Unternehmen ist mächtig genug, um den Marktpreis zu beeinflussen. Obwohl in dieser Marktform von „vollkommener Konkurrenz“ gesprochen wird, besteht zwischen den Anbietern keine aktive Rivalität: Kein Anbieter fühlt sich in der Lage, anderen Anbietern Kunden wegzunehmen, und strengt deshalb auch keine Versuche dazu an. Stattdessen verhalten sich die Anbieter als „Preisnehmer“: Sie beobachten die Preise, die am Markt für die Güter erzielbar sind, und passen ihre Planungen (in der Produktion, im Vertrieb) an diese Preise an. Dasselbe gilt für die Nachfrager: Auch sie verhalten sich als Preisnehmer.

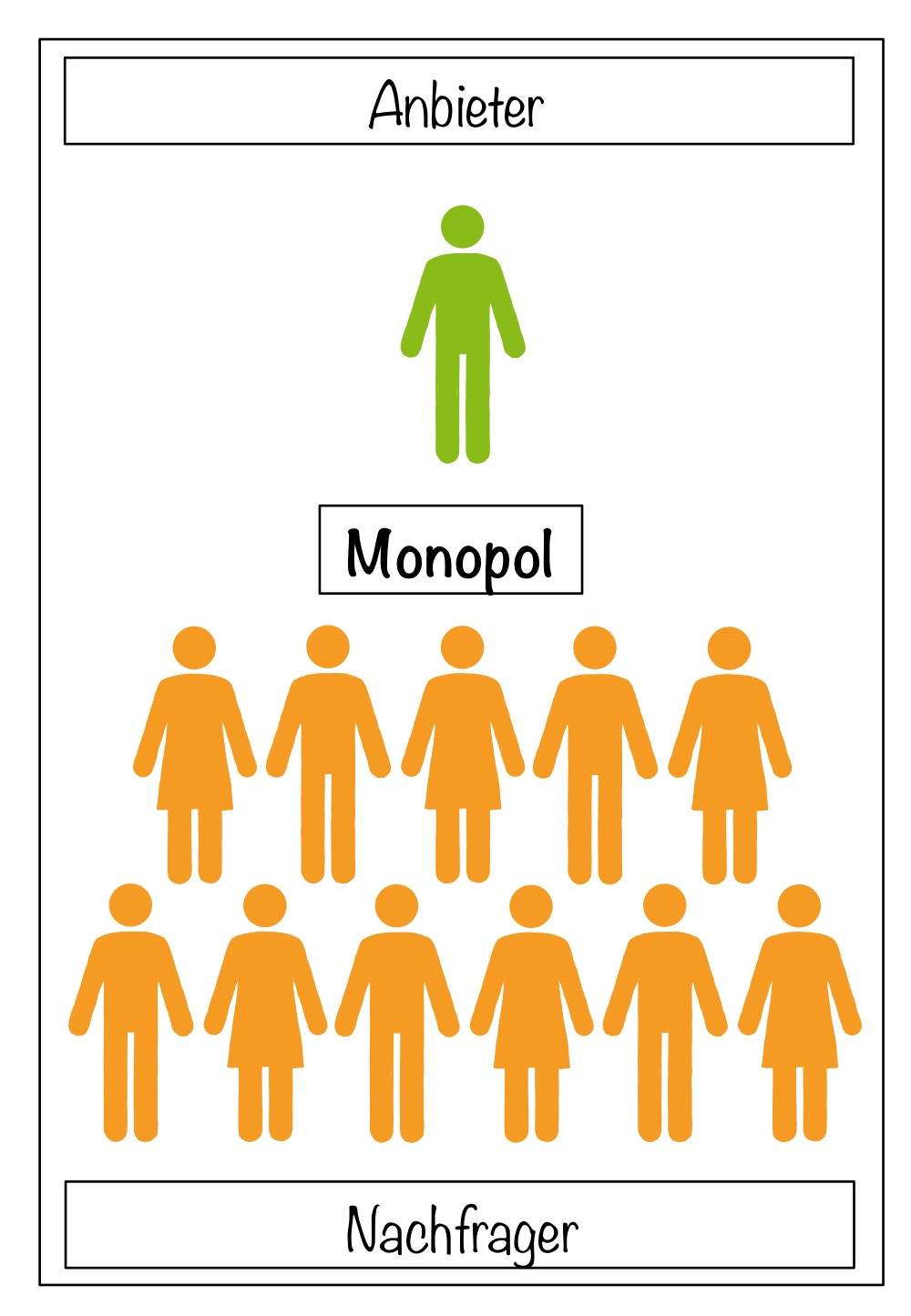

Monopol

In einem Monopol gibt es nur einen Anbieter und deshalb keinen Wettbewerb unter den Anbietern. Der eine Anbieter (der „Monopolist“) kann seinen Preis für das Gut festlegen, ohne befürchten zu müssen, dass andere Anbieter dasselbe Gut günstiger anbieten. Aus diesem Grunde stellt sich im Monopol ein höherer Preis ein als im Polypol. Der Monopolist kann den Preis allerdings nicht beliebig hoch setzen, denn je höher der Preis, den er verlangt, desto geringer wird die Nachfrage nach dem Gut sein.

Oligopol

In der Realität sind nahezu alle Märkte weder Polypole noch Monopole, sondern Oligopole: Es gibt eine überschaubare Anzahl von Unternehmen, die das Gut anbieten. Zwischen diesen Unternehmen besteht Konkurrenz, denn jedes Unternehmen hat ausreichend Marktmacht, um mit seinen Preis- und Mengenentscheidungen das Marktgeschehen aktiv zu beeinflussen. Die konkreten Auswirkungen der Entscheidungen eines Anbieters (etwa: den Preis zu senken) hängen aber nicht nur von der Reaktionen der Nachfrager ab, sondern auch von den Reaktionen der Konkurrenten, also der anderen Anbieter. Dies macht das Oligopol zur komplexesten Marktform, und die Untersuchung dieser Marktform in der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie ist entsprechend anspruchsvoll. Gleichzeitig ist das Oligopol aber wegen seiner Verbreitung die wichtigste unter den Marktformen.

Entstehung von Preisen am Markt

Preisbildung im Polypol: Angebot und Nachfrage

Bei dem ersten Experiment zu Märkten aus dem Economics Works Katalog, „Angebot und Nachfrage auf dem Gütermarkt“, geht es darum, wie sich der Preis im Polypol bildet.

Im Polypol verhalten sich alle Anbieter wie auch alle Nachfrager als Preisnehmer: Sie beobachten die Preise, die am Markt für die Güter erzielbar sind, und passen ihre Planungen (auf der Anbieterseite: in der Produktion, im Vertrieb; auf der Nachfragerseite: für den Konsum) an diese Preise an. Wie aber entsteht überhaupt der Preis für ein Gut am Markt?

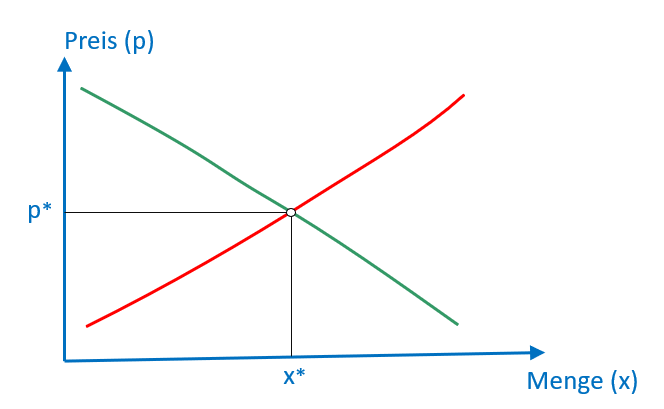

Diese Frage führt uns zur bekanntesten Abbildung des Fachs Wirtschaft: Der Veranschaulichung von Angebot und Nachfrage im Polypol. Die Abbildung, der auch das Economics Works Logo nachempfunden ist, zeigt die Angebotskurve (rot) und die Nachfragekurve (grün) in einem Diagramm mit der Menge auf der x-Achse und dem Preis auf der y-Achse.

Das Angebot einer einzelnen, verkaufenden Person ist einleuchtend: Sie möchte durch den Verkauf die Kosten, die ihr für die Herstellung des Gutes entstehen, decken und darüber hinaus einen Gewinn erzielen. Jeder Anbieter wird daher versuchen, einen Preis zu erzielen, der über den Stückkosten liegt. Je höher aber der Preis ist, den Anbieter am Markt erzielen können, desto größere Stückzahlen wird ein einzelner Anbieter herstellen und desto mehr Anbieter werden in den Markt drängen. Diese Überlegungen spiegeln sich in der roten Angebotskurve wider: Je höher der Preis ist, desto größer die angebotene Menge.

Die Nachfrage einer einzelnen, kaufenden Person ist ebenfalls einleuchtend: Sie möchte durch den kauf einen Konsumwunsch (nach Nahrung, nach Kleidung usw.) decken, kann dies aber nur, wenn sie genug Geld für den Kauf hat. Je reicher der Nachfrager ist und desto stärker sein Konsumwunsch ist, desto höher ist seine Zahlungsbereitschaft für das Gut, d.h. der Preis, den der Nachfrager zu zahlen bereit ist. Umgekehrt gilt: Je niedriger der zu Preis ist, der für ein Gut zu zahlen ist, desto größere Stückzahlen wird ein einzelner Nachfrager kaufen wollen und desto mehr Nachfrager drängen in den Markt. Diese Überlegungen spiegeln sich in der grünen Nachfragekurve wider: Je niedriger der Preis ist, desto größer die nachgefragte Menge.

In der Abbildung schneiden sich die Angebots- und die Nachfragekurve in einem Punkt, der mit x* und p* gekennzeichnet ist. Dieser Punkt kennzeichnet das Gleichgewicht am Markt: Zum Preis p* sind Angebot und Nachfrage gleich hoch, d.h. insgesamt gibt es eine Nachfrage nach x* Stück des Gutes und auch ein Angebot in derselben Höhe x*.

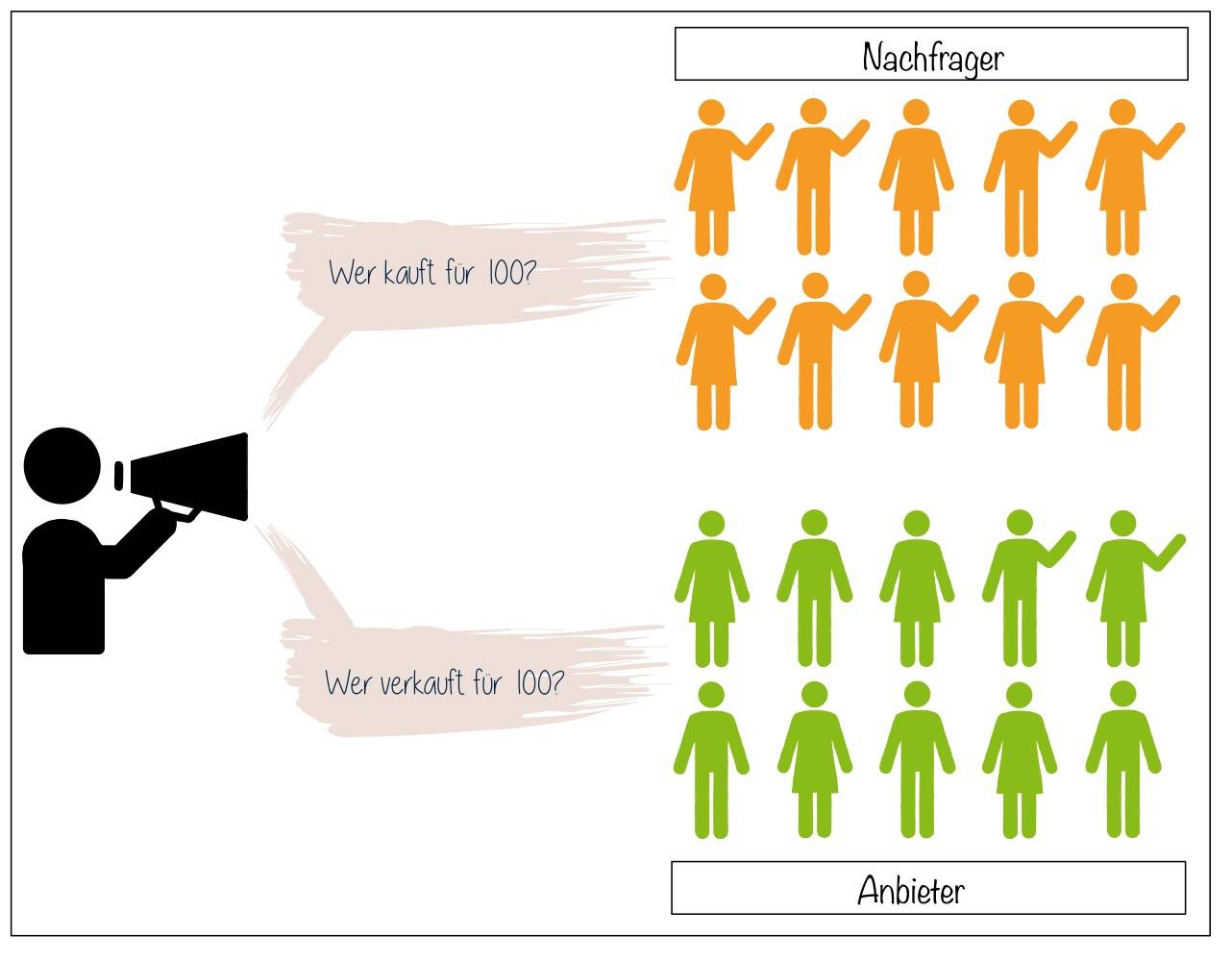

Aber nun endlich zur eingangs gestellten Frage: Wie entsteht überhaupt der Preis für ein Gut am Markt? Wie kommt es also zum Preis p* und der Menge x*? Der Ökonom Leon Walras (1834-1910) hat zur Beantwortung dieser Frage eine fiktive Person erfunden, den Auktionator. Dieser Auktionator kennt zwar nicht die Anbieter und Nachfrager, ihre Kosten und ihre Zahlungsbereitschaften für das Gut. Aber er kann das Marktgleichgewicht finden, indem er einfach Preise ausruft und fragt, welche Anbieter zu dem jeweils aufgerufenen Preis welche Stückzahlen verkaufen wollen, und welche Nachfrager zu dem Preis welche Stückzahlen kaufen wollen („100, wer würde für diesen Preis kaufen? Wer würde verkaufen?“) In der Abbildung kann man erkennen, dass das Ausrufen eines Preises über p* dazu führt, dass das Angebot höher ist als die Nachfrage, während das Ausrufen eines Preises unter p* dazu führt, dass die Nachfrage das Angebot übersteigt. Der Walrasianische Auktionator würde den Preis p*, der Angebot und Nachfrage ausgleicht, finden, indem er immer wieder neue Preise ausruft und sich so an p* herantastet: Liegt die Nachfrage über dem Angebot, erhöht er den Preis, und er senkt den Preis im umgekehrten Fall.

Illustration: Der Walrasianische Auktionator hat den Gleichgewichtspreis noch nicht gefunden. 100 ist zu niedrig, denn die Nachfrage (rot) übersteigt das Angebot (grün)

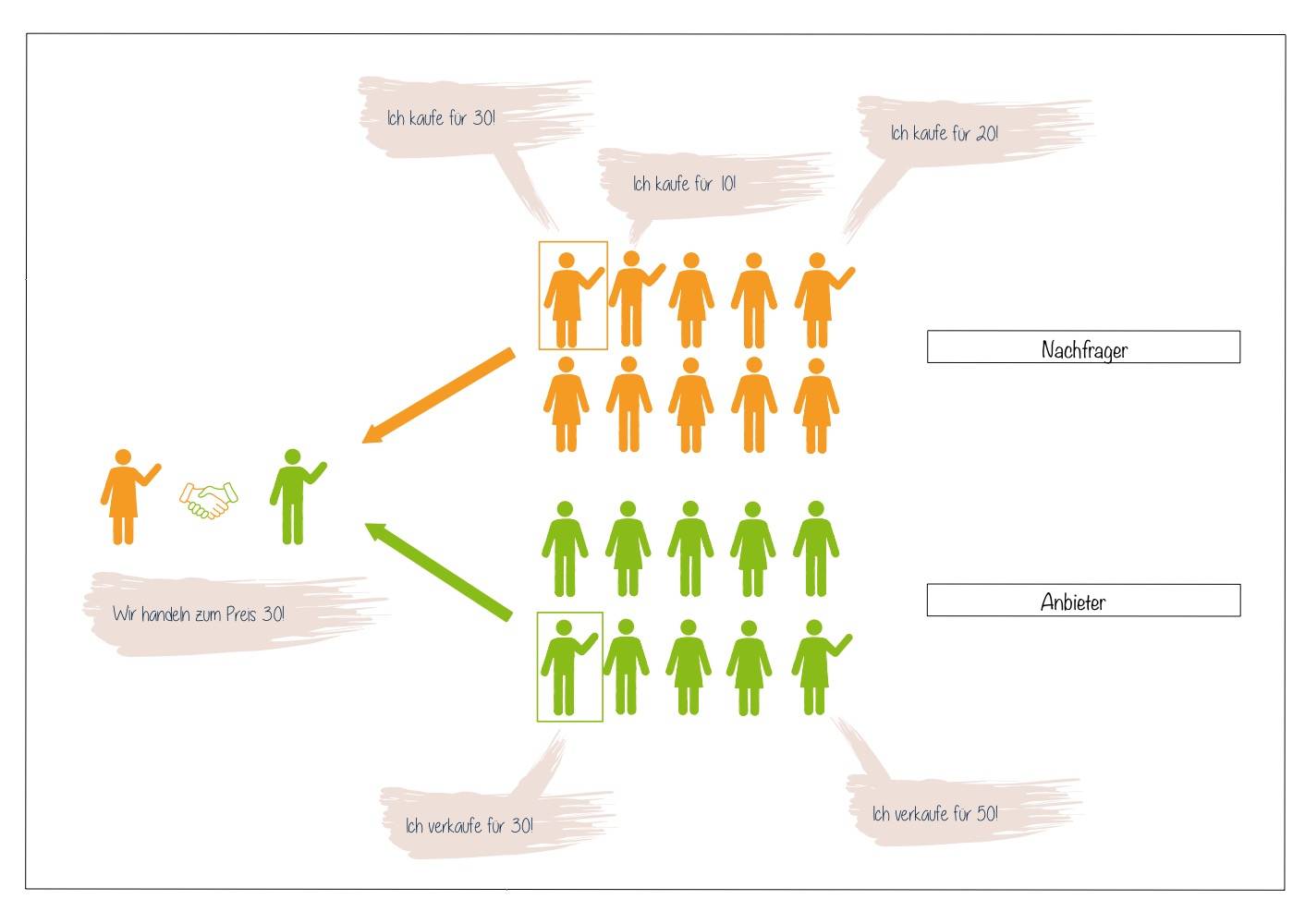

In der Realität gibt es allerdings keinen Walrasianischen Auktionator. Stattdessen bildet sich ein Gleichgewicht an einem Markt dadurch, dass alle Akteure Angebote machen und miteinander handeln: Anbieter machen Verkaufsangebote an Nachfrager und Nachfrager machen Kaufangebote an Anbieter. Zudem beobachten sie, welche anderen Verkaufs- und Kaufangebote am Markt gemacht werden und lernen so, welcher Verkaufspreis am Markt erzielbar bzw. welcher Kaufpreis am Markt zu bezahlen ist, um das Gut zu bekommen. Auch dieser Prozess gleicht einer Art Auktion, allerdings einer Auktion, bei der alle teilnehmenden Personen Preise ausrufen können („Kaufe für 20, wer verkauft an mich?“ „verkaufe für 30, wer will kaufen?“ usw.). In der Forschung, die stark durch den Ökonomen Vernon Smith (geb. 1927) geprägt wurde, heißt der Markt daher auch „double auction market“.

Das Experiment „Angebot und Nachfrage auf dem Gütermarkt“: Dieses Experiment entspricht der oben beschriebenen Situation, in der Anbieter und Nachfrager, ohne dass es einen Auktionator gibt, über ihre Verkaufs- und Kaufangebote den Handel und die Preisbildung am Markt selbst herstellen. Das Gut, das am Markt gehandelt wird, wird im Experiment nicht konkret benannt, damit die Teilnehmer*innen keine eigenen Preisvorstellungen bilden, bevor der Handel beginnt. Um die Situation einfach zu halten, hat jede am Experiment teilnehmende Person ein fest zugewiesene Rolle (Anbieter*in oder Nachfrager*in) und kann nur ein Stück des Gutes kaufen bzw. verkaufen. Nach den Instruktionen erfahren die Anbieter, welche Kosten ihnen für das Gut entstehen, und erfahren die Nachfrager, welche Zahlungsbereitschaft sie für das Gut haben. Die jeweiligen Werte sind so hinterlegt, dass Ihnen die bekannten klassischen Angebots- und Nachfragekurven entsprechen. Danach handeln die Teilnehmer*innen über mehrere Runden das Gut. Während sie anfangs noch keine Kenntnis über die Zahlungsbereitschaften und Kosten anderer Nachfrager und Anbieter haben, können die Teilnehmer*innen, weil sie den Handel an ihrem Bildschirm beobachten, erkennen, zu welchen Preisen andere das Gut handeln. Über die Handelsrunden ist daher zu erwarten, dass sich der Preis für das Gut immer stärker an die theoretische Vorhersage (p* gemäß dem Schnittpunkt aus Angebots- und Nachfragekurve) annähert.

Preisbildung im Monopol und Oligopol

Im Monopol kann der Monopolist als einziger Anbieter den Preis diktieren. Deshalb ist der Preis, der sich am Monopolmarkt einstellt, derjenige Preis, der den Gewinn des Monopolisten maximiert. In der Abbildung gibt es dann zwar immer noch die grüne Nachfragekurve, aber nicht mehr die rote Angebotskurve. Um seinen Gewinn zu maximieren, muss der Monopolist zwischen zwischen dem Gewinn je verkauftem Stück des Gutes (der mit dem Preis steigt) einerseits und der verkauften Menge (die mit dem Preis sinkt) andererseits abwägen. Das sieht man gut an der Nachfragekurve: Je höher der Preis ist, den der Monopolist verlangt, desto höher ist zwar sein Gewinn je Stück, aber desto niedriger ist auch die nachgefragte Menge. Der Monopolist kann daher den Preis nicht beliebig erhöhen, irgendwann sinkt sein Gewinn wieder, weil die Verkaufszahlen (zu stark) zurückgehen. Dennoch ist der Monopolpreis stets höher als der Preis, der sich im Polypol ergibt. Die Nachfrager haben also im Monopol Nachteile gegenüber der Marktform des Polypols.

Die Erklärung, welcher Preis sich im Oligopol bildet, ist schwieriger als die Erklärung im Polypol oder im Monopol, weil anders als im Polypol jeder Oligopolist Marktmacht hat und daher seinen eigenen Preis festlegen kann, und weil anders als im Monopol jeder Oligopolist bei der Festlegung seines Preises nicht nur die Nachfragereaktion vorhersagen muss, sondern auch die Reaktion seiner Konkurrenten. Der Oligopolist benötigt daher eine optimale Strategie im Wettbewerb mit den anderen Anbietern. Die Wirtschaftswissenschaft begreift diese Situation als „Spielsituation“ mit den Oligopolisten als „Spielern“ und analysiert Oligopolmärtke mit Hilfe der Spieltheorie. Bezüglich der Strategien der Oligopolisten sind zwei Grundtypen zu unterscheiden: Entweder die Oligopolisten zeigen Konkurrenzverhalten und versuchen, sich gegenseitig (zum Beispiel über einen Preiskampf) Marktanteile wegzunehmen. Oder sie zeigen kooperatives Verhalten, d.h. sie sprechen sich ab. Im ersten Fall der Konkurrenz entsteht ein Gleichgewicht am Oligopolmarkt, wenn alle Anbieter Strategien verfolgen, die sich als optimal erweisen, weil sie die besten Antworten auf die Strategien der jeweils anderen Anbieter sind. Solch ein Gleichgewicht wird Nash-Gleichgewicht genannt, nach dem Ökonomen John Nash (1928-2015). Im zweiten Fall entsteht ein Kartell, d.h. alle Anbieter sprechen sich ab und verhalten sich so als Gruppe wie ein einziger Monopolist. Weil Kartelle - wie Monopolisten - den Preis gewinnmaximierend festlegen und es so zum Nachteil der Nachfrager zu höheren Preisen kommt, gibt es Behörden wie das Bundeskartellamt, die darüber wachen, dass in Oligopolen keine Kartelle entstehen und der Wettbewerb unter den Oligopolisten aufrecht erhalten wird. Allerdings sind Kartelle unter Umständen auch instabil und zerfallen von allein, zum Beispiel weil Preisabsprachen umso schwerer sind, je mehr Unternehmen dem Kartell angehören.

Wohlfahrtswirkungen

Welche Marktteilnehmer profitieren?

Zurück zum Polypol und zur Abbildung von Angebot, Nachfrage und ihrem Schnittpunkt in p* und x*, dem Marktgleichgewicht. Um zu verstehen, welche Konsequenzen das Marktgleichgewicht für die Nachfrager und Anbieter hat, betrachten wir einen einzelnen Anbieter, von dem wir annehmen wollen, dass er nur ein Stück des Gutes zu verkaufen hat. Würde er mit einem Verkauf zum Preis p* Verlust machen, dann würde er nicht verkaufen. Umgekehrt verkauft er zum Preis p*, wenn er damit einen Gewinn erzielt und sich besser stellt als ohne den Verkauf. Man nennt diesen Gewinn des Anbieters auch Produzentenrente. (Mit Rente ist kein Einkommen im Alter gemeint, sondern ein materieller Vorteil.) Genauso können wir einen Nachfrager betrachten, von dem wir ebenfalls annehmen wollen, dass er nur ein Stück des Gutes kaufen will. Kauft er zum Preis p* nicht, dann weil ihm das Gut nicht so viel wert ist, seine Zahlungsbereitschaft also unter p* liegt. Umgekehrt kauft der Nachfrager zum Preis p*, wenn er seine Zahlungsbereitschaft mindestens p* beträgt. Auch der Nachfrager hat einen Vorteil: Kauft er das Gut zu p*, obwohl es ihm mehr wert ist (seine Zahlungsbereitschaft über p* liegt), dann können wir die Differenz als seinen Vorteil verstehen. Man nennt diesen Vorteil die Konsumentenrente.

Hier finden Sie ein veranschaulichendes Beispiel

Marktformen und ihre Wohlfahrt

Die Produzentenrente und die Konsumentenrente ergeben zusammen die „Wohlfahrt“, die durch den Markt geschaffen wird: Weil es die Handelsmöglichkeit gibt, können Anbieter Gewinne erzielen und können Nachfrager einen Nutzen aus den Gütern ziehen, die sie kaufen, der den Preis, den sie dafür bezahlen, übersteigt. Marktformen können über ihre Wohlfahrtswirkungen miteinander verglichen werden. So gilt zum Beispiel, dass das Polypol grundsätzlich mehr Wohlfahrt schafft als das Monopol: Zwar erzielt der einzelne Monopolist einen höheren Gewinn als jeder Anbieter im Polypol, jedoch ist im Polypol die gehandelte Menge größer und deshalb sind sowohl die Konsumenten- als die Produzentenrente, über alle Nachfrager und Anbieter betrachtet, höher.

Steuern und ihre Wirkung

Bei dem zweiten Experiment zu Gütermärkten aus dem Economics Works Katalog, „Markt mit Steuern“, geht es um den Einfluss einer Umsatzsteuer auf den Handel und die Preisbildung am Gütermarkt.

Die Erhebung von Steuern hat hauptsächlich den Zweck Staatseinnahmen zu erzielen, die dann für soziale Transferleistungen, die Infrastruktur, konjunkturelle Maßnahmen oder andere wirtschaftspolitische Zwecke eingesetzt werden können. Aus staatlicher Sicht haben Steuern also wichtige Vorteile. Allerdings haben Steuern auch Auswirkungen auf die Entscheidungen derjenigen, die die Steuer bezahlen müssen. So ist es auch an einem Gütermarkt mit Anbietern und Nachfragern. Der einfachste Fall ist der einer Umsatzsteuer, die besser als Mehrwertsteuer bekannt ist: Der Statt erhebt eine Steuer als prozentualen Zuschlag auf den Preis des Gutes, die der Anbieter beim Verkauf aufschlägt und anschließend an den Staat abführt. Erhebt der Statt eine Umsatzsteuer, so wird das Gut im Vergleich zu einer Situation ohne Steuer teurer: Die Angebotskurve verschiebt sich nach oben, hin zu höheren Preisen. Dadurch aber verschiebt sich auch der Schnittpunkt zwischen Angebots- und Nachfragekurve, und zwar hin zu einer geringeren Menge: Die Nachfrage nach dem Gut geht zurück, weil sein Preis wegen der Umsatzsteuer gestiegen ist.

Das Beispiel zeigt, dass bei der Einführung einer Steuer zweierlei zu bedenken ist:

1. Die Staatsfinanzierung aus der Steuer ist wesentlich für das Funktionieren einer Gesellschaft: Werden die Steuereinnahmen für soziale Zwecke verwendet, so kann man die Erhebung der Steuer als Umverteilungsmaßnahme verstehen. Werden Steuereinnahmen in die Infrastruktur (Straßen, Abwassersysteme, etc.) oder in öffentliche Güter (Parks, Spielplätze, etc.) investiert, profitierten alle Bürger*innen davon.

2. Markteingriff: Im Beispiel der Umsatzsteuer zeigt sich, dass der Statt durch die Erhebung der Steuer in das Marktgeschehen eingreift und deshalb Wohlfahrtswirkungen verursacht. Mit diesem Argument Steuern abzulehnen, ist allerdings problematisch, denn jede Steuer greift auf die eine oder andere Weise in Marktgeschehen ein, sodass die Forderung, dass der Staat nicht eingreifen solle, letztlich jede Form der Steuer ablehnt. Im Übrigen sind Verhaltenswirkungen von Steuern oftmals gewollt. Beispiele dafür sind die Tabak- oder die Alkoholsteuer wie auch die CO2-Steuer.

Das Experiment „Markt mit Steuern“: Dieses Experiment ist identisch mit dem Basisexperiment zum Gütermarkt, mit einer Ausnahme: Es wird eine Mehrwertsteuer von 20% auf das Gut erhoben. Die Mehrwertsteuer wird von den Anbietern abgeführt und im Handelssystem automatisch aufgeschlagen. (D.h.: Verlangt ein Anbieter 100 für das Gut, erscheint 120 als Verkaufsangebot.) Da die Teilnehmer*innnen für den Fall, dass das Basisexperiment bereits durchgeführt wurde, sowohl mit dem Handelssystem als auch mit den Ergebnissen vertraut sind, wird sich schneller (über weniger Handelsrunden) ein stabiles Ergebnis einstellen.

Arbeitsmärkte

Bei dem dritten Experiment zu Märkten aus dem Economics Works Katalog, „Arbeitsmarkt (mit Mindestlohn)“, geht es darum, welche Besonderheiten der Arbeitsmarkt gegenüber einem Gütermarkt hat. Akteure sind nun Anbieter und Nachfrager von Arbeitsleistung. In einer Marktvariante wird zudem ein Mindestlohn eingeführt.

Auch Arbeitsmärkte sind Märkte mit Gütern, Anbietern und Nachfragern, und einem Preis: Die Anbieter sind Menschen auf der Suche nach Arbeit für die sie einen Lohn (den Preis) erhalten, die Nachfrager sind Unternehmen auf der Suche nach Mitarbeiter*innen, von denen sie das Gut „Arbeitsleistung“ kaufen. Bei vielen Arbeitssuchenden und vielen Unternehmen würde man den Arbeitsmarkt als Typ Polypol beschreiben. Dann ergäbe sich ein ähnliches Bild wie beim Gütermarkt: Hinter der Angebotskurve stehen nun die arbeitssuchenden Menschen, und die Kurve steigt, weil mehr Menschen mehr Arbeitsleistung anbieten, wenn der Arbeitslohn steigt. Hinter der Nachfragekurve stehen Unternehmen, und die Kurve sinkt, weil die Unternehmen weniger Arbeitsleistung nachfragen, wenn diese teurer wird. Auch am Arbeitsmarkt beschreibt der Schnittpunkt der Kurven das Marktgleichgewicht. p* ist nun der Gleichgewichtslohn, x* das Gesamtangebot bzw. die Gesamtnachfrage nach Arbeitsleistung im Gleichgewicht.

Obwohl Gemeinsamkeiten zwischen Gütermärkten und Arbeitsmärkten bestehen, ergeben sich die interessanten Themen vor allem aus den Besonderheiten des Arbeitsmarktes, die aus wirtschaftspolitischer Sicht, aber auch aus sozialer Sicht große Relevanz haben. Dazu gehören zum Beispiel die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit oder faire Löhne.

Bei der Arbeitslosigkeit unterscheidet man zwei Typen: freiwillige und unfreiwillige Arbeitslosigkeit. Freiwillig arbeitslos sind Menschen, die ihre Arbeitskraft zu dem Lohn, den sie dafür erhalten, nicht anbieten. So wie ein Mensch ein Gut nicht nachfragt, weil er es nicht wertschätzt oder weil er sich schlicht nicht leisten kann, ist es möglich, dass ein Mensch keine Arbeit sucht, weil er es sich leisten kann und die Arbeit an sich nicht ausreichend schätzt. Unfreiwillige Arbeitslosigkeit ist in der Logik von Angebot und Nachfrage ein Überschuss des Arbeitsangebotes über die Nachfrage und deshalb ein Ausdruck eines Ungleichgewichts am Arbeitsmarkt. Zum Beispiel könnten Menschen arbeitslos sein, obwohl sie Arbeit zu einem bestimmten Lohn suchen, aber Unternehmen nicht bereit sind, diesen Lohn zu bezahlen. Nach der oben beschriebenen Logik müsste dann - theoretisch - der Lohn am Arbeitsmarkt sinken.

In der Realität aber gibt es kein so einfaches Rezept für die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, denn sinkende Löhne können dazu führen, dass Menschen nicht mehr von ihrer Arbeit leben können und (eigentlich) staatliche Zuwendungen brauchen. Hier zeigt sich, dass eine Gesamtbetrachtung notwendig ist: Würden zum Beispiel mit den Löhnen auch die Preise für Konsumgüter sinken, könnten Arbeitnehmer wieder von ihrem Lohn leben. Dieser Gedanke führt zum Begriff des fairen Lohns, der breit diskutiert wird, wobei sich typischerweise die Überzeugungen der diskutierenden Personen stark unterscheiden. Man hat dies in Deutschland an der Debatte um den Mindestlohn gesehen, der 2016 eingeführt wurde, sieht es aber auch wiederholt daran, wie Tarifverhandlungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern bewertet werden. Die klassische ökonomische Auffassung setzt faire Löhne mit leistungsgerechten Löhnen gleich, sieht Fairness also darin, den Arbeitenden einen Lohn zu zahlen, der ihrer Leistung entspricht, die sie für das beschäftigende Unternehmen bringen. Die Alternative dazu ist Fairness mit dem Ziel der Existenzsicherung zu verbinden, so dass ein fairer Lohn ein Leben über dem Existenzminimum gewährleisten muss. Bestimmungsfaktor für den Lohn ist dann nicht (allein) die Arbeitsleistung, sondern sind der Arbeitsaufwand und die Lebenshaltungskosten.

Das Experiment „Arbeitsmarkt (mit Mindestlohn)“: Dieses Experiment ähnelt sehr stark dem Basisexperiment zum Gütermarkt, jedoch wird relativ ausführlich zunächst eine konkrete Arbeitsmarktsituation beschrieben (Arbeitssuchende sind Paketzusteller). Der Handel am Markt geschieht wie beim Gütermarkt: Teilnehmer*innen in der Anbieterrolle einer arbeitssuchenden Person können genauso Lohngebote machen wie Teilnehmer*innen in der Nachfragerrolle eines Unternehmens. Auch hier gilt: Sind die Teilnehmer*innen bereits mit dem Gütermarkt vertraut, wird sich schneller (über weniger Handelsrunden) ein stabiles Ergebnis einstellen. Allerdings gilt auch: Durch die konkrete Situationsbeschreibung ist es nicht selbstverständlich, dass sich die standardtheoretische Vorhersage ergibt. (Lohn = p* als Schnittpunkt der Angebots- und Nachfragekurve gemäß den für das Experiment hinterlegten Werten). Das Arbeitsmarktexperiment kann auch in der Variante mit Mindestlohn durchgeführt werden. Die Instruktionen dafür sind kurz gehalten, weil unterstellt wird, dass die Teilnehmer*innen die variante ohne Mindestlohn bereits kennen. Der Mindestlohn beschränkt die möglichen Angebote, die die Teilnehmer*innen machen können, nach unten.

Links und Downloads

Hier finden Sie unser Glossar

Hier erhalten Sie den passenden Schülertext

Hier kommen Sie zu den Experimenten

Hier erhalten Sie Materialien zur weiteren Diskussion

Hier finden Sie die verwendete Literatur